06 음악의 중中

“세상의 그 어떤 것도 그것이 도는 중심 없이 존재하지 않는다. 그것이 원자의 핵이든, 우리 몸의 심장이든, 집의 아궁이든, 한 국가의 수도이든, 태양계의 태양이든, 은하계 한 가운데에 있는 블랙홀이든 말이다. 중심이 붙들고 있지 않으면 전체가 무너진다. 어떤 아이디어나 대화가 '의미 없는' 것으로 여겨지는 것은 그것이 그저 어떤 방향으로도 향하지 않기 때문이 아니라, 서로를 유기적으로 연결시키는 중심이 없기 때문이다.

그 한 점은 전체들 중 우리의 전체의 원천이다. 이것은 우리의 이해를 넘어서며 지각할 수 없으며 조용히 스스로를 감싸는 것이다. 그러나 한 점은 씨앗과 같이 하나의 원으로써의 자신을 충족시키기 위해 스스로를 확장시킬 것이다.

— 마이클 S. 슈나이더

“Nothing exists without a center around which it revolves, whether the nucleus of an atom, the heart of our body, hearth of the home, capital of a nation, sun in the solar system, or black hole at the core of a galaxy. When the center does not hold, the entire affair collapses. An idea or conversation is considered “pointless” not because it leads nowhere but because it has no center holding it together.

The point is the source of our whole of wholes. It is beyond understanding, unknowable, silently self-enfolded. But like a seed, a point will expand to fulfill itself as a circle.”

— Michael S. Schneider (From “A Beginner's Guide to Constructing the Universe” (p. 54). HarperCollins. Kindle Edition.)

가운데를 뜻하는 중中자는 입 구자(口)와 부수인 뚫을 곤자(丨)의 결합이다. 갑골문을 바탕으로 이는 자신의 진영 중심부에 꽂은 깃발을 표현한것으로 해석하는데, 이를 기하학적으로 보면 사각형의 중심을 수직으로 관통하는 직선으로 볼 수 있다. ‘곤丨’자인 수직선은 위 아래의 상하上下 극점을 설정하며 이 두 극을 이은 종횡선으로 3차원 공간의 중심을 잡아준다. 글자 중中에서 그 공간은 바로 ‘구口’자로 그려내는데, 이는 고대의 천문관인 ‘천원지방天圓地方(하늘의 둥글고 땅은 모가났다)’ 즉, 땅의 공간에 대한 전통적인 이상수를 반영하기도 한다.

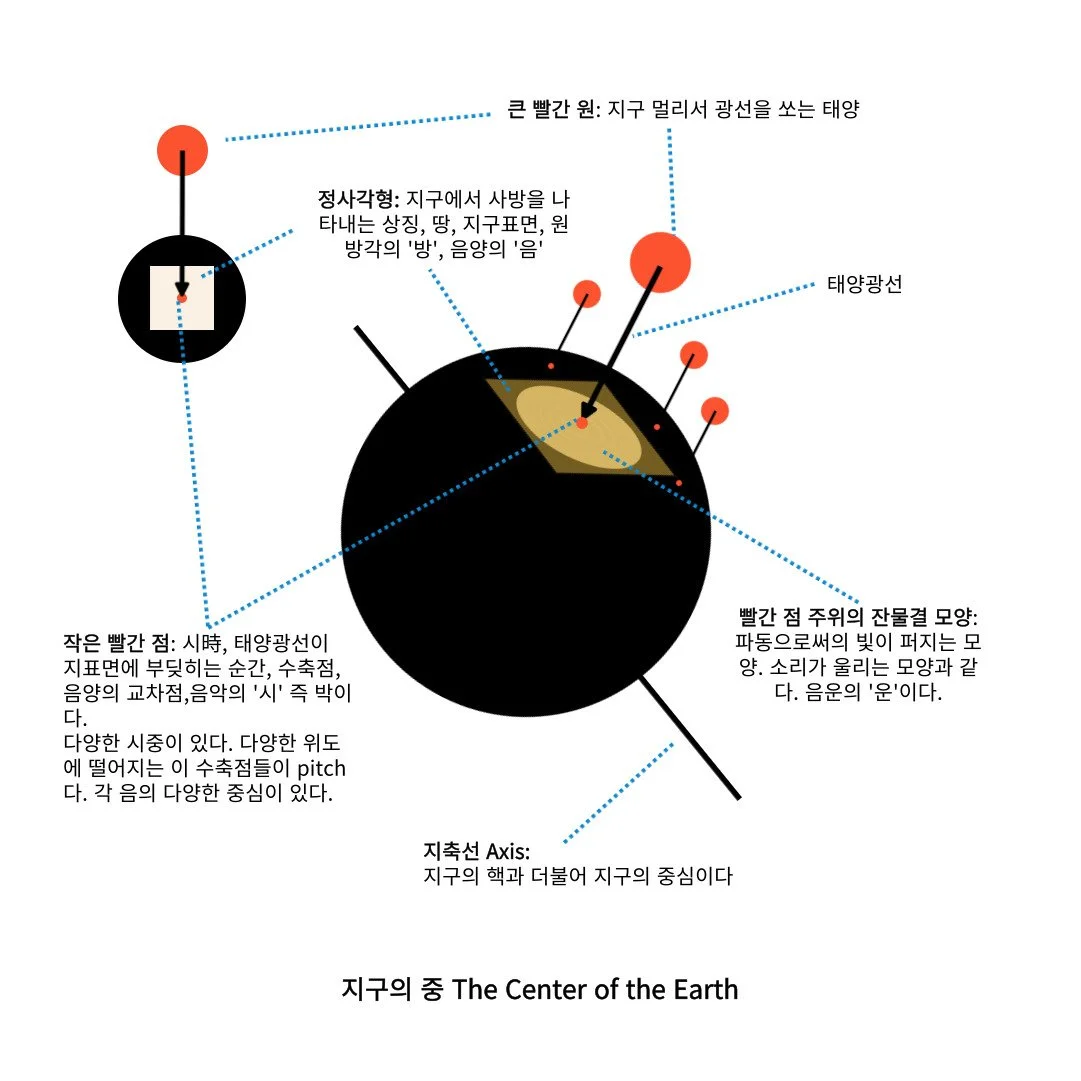

모든 존재에는 저마다의 중심이 있다. 미시적 차원의 예로 원자를 살펴볼 수 있는데, 원자의 구조 모델을 살펴보면 원자핵과 이를 중심으로 그 주위를 도는 전자로 이뤄져 있다. 원자핵이 원자의 중심이 된다. 지구의 중심은 지구의 핵에 그치지 않고 지구의 상하를 가로지르는 자전축이 중심이 된다. 태양계의 중심은 태양이며 태양 자체가 지닌 축이라고도 볼 수 있다. 사람의 중심은 심장이면서 정수리에서 몸의 중심을 가로지르는 척추다. 사과의 중심은 움푹 들어간 윗 꼭지 부분과 아랫부분을 잇는 중심선이 될 것이다. 그 중심선 주위로 사과의 씨앗이 있다.

공간에 존재하는 물질의 운동에 의해서 시간이 만들어진다. 이 물질들은 원심력과 구심력의 상호작용에 의해 원운동을 하게되며, 이 운동은 어마어마한 양의 마찰과 에너지를 발생시키며 다양한 에너지적 작용을 이뤄낸다. 지구의 차원에서 주요한 역할을 하는 천체는 태양과 달로써 태양은 그 성질과 역할이 마치 아버지, 달은 어머니와 같으며 지구는 어머니 몸 속에 있는 자궁과 같다. 아버지와 어머니의 정자와 난자가 만나 생명작용을 하는 그 중심이 바로 자궁인 것인데, 이 중심은 운동의 중심축이 될 뿐만 아니라 장field가 된다. 이와 같이 ‘중’은 물리운동의 중심 축이면서 작용이 일어나는 바탕으로써의 장field이며, 그 성질은 중성이다.

그렇다면 소리의 중심은 무엇인가? 소리의 존재는 물리적으로 관찰되어 수치적으로 기재가 가능하고, 관련 기구로 측정 가능한 소리라는 현상 뿐만 아니라, 그 소리라는 물리적 현상을 일으키는 물리적 운동 및 정신활동의 일체인 본질까지 그 범주를 일면이 아닌 양면으로 정의한다. 즉, 북채가 북의 가죽을 부딪혀서 가죽을 진동하고, 그 진동이 공기에 가하는 압력이 파장으로 이동하여 사람에게 인지/인식되는 과정인 ‘소리 현상’에 더불어 북 연주자가 어떠한 동기에 의해 자신의 지성적 감성적 의도를 갖고 자신의 호흡을 고르며 팔(몸)을 들어 북채를 들고 적정한 충돌을 북의 가죽에 가하는 그 과정인 ‘소리 본질’이며, 이 소리 현상과 소리 본질의 조화와 합이 ‘소리’의 존재를 형성한다고 보는 것이다. 본질은 드러나 보이지 않은 것이며 현상은 드러나 보인다. 모든 현상적 존재는 그 존재의 총체를 있게하지 않으므로 본질과 현상을 함께 바라봄으로써 하나의 존재를 파악할 수 있다. 소리 현상과 소리 본질이라는 소리의 존재의 구조에도 중심이 있으며 이는 부딪히는 현상과 본질이 교차하는 그 지점이라고 할 수 있다. 그러나 이 도식에서 현상으로 구분한 과정에서도 무한한 본질-현상이 존재하며 본질로 구분한 과정에서도 현상-본질이 무한하게 반복되어있다. 마치 자석을 아무리 쪼개도 N극과 S극이 나오는 것과 마찬가지이다. 소리의 존재론적 구조에서 나타나는 ‘중심’ 이외도 무수히 많은 중심을 발견할 수 있다.

또한 중은 시중時中이라고도 할 수 있다. 시중은 때에 따라 달라지는 중심을 뜻한다. 오늘날 일반적인 용례를 보면, 각각의 상황에 맞게 대처하는 지혜를 이야기하는 데에서 쓰이고 있다. 지구의 중심인 자전축의 기울기가 바뀌었다는 대중과학 뉴스를 심심치않게 듣게 되지만, 이와 별개로 지구의 중심은 시시각각 달라진다. 태양을 공전하면서 세차운동을 하기 때문이다. 즉, 자전축 자체도 회전하는 것이다. 이 시간적인 ‘때’를 의미하는 ‘시時’는 짧고 강한 햇살, 해의 살(— 햇살의 살도 화살과 같은 말이라는 것에 주목할 필요가 있다. 영어로는 ray와도 같은 말인 짧게 발음하는 ‘살’은 끝이 뾰족한 선과 같다.)과 같다. 즉, 시는 말 그대로 햇살이 지표면에 부딪혀 나는 마디인 것인데, 당연하게도 끊임없이 자전과 공전을 하는 하나의 특정 지표면에 닿는 햇살의 성질은 계속 변화한다. 즉, 모든 현실적, 물리 세계에서의 ‘중’은 그 중심이 시시각각 변화하는 것이다.

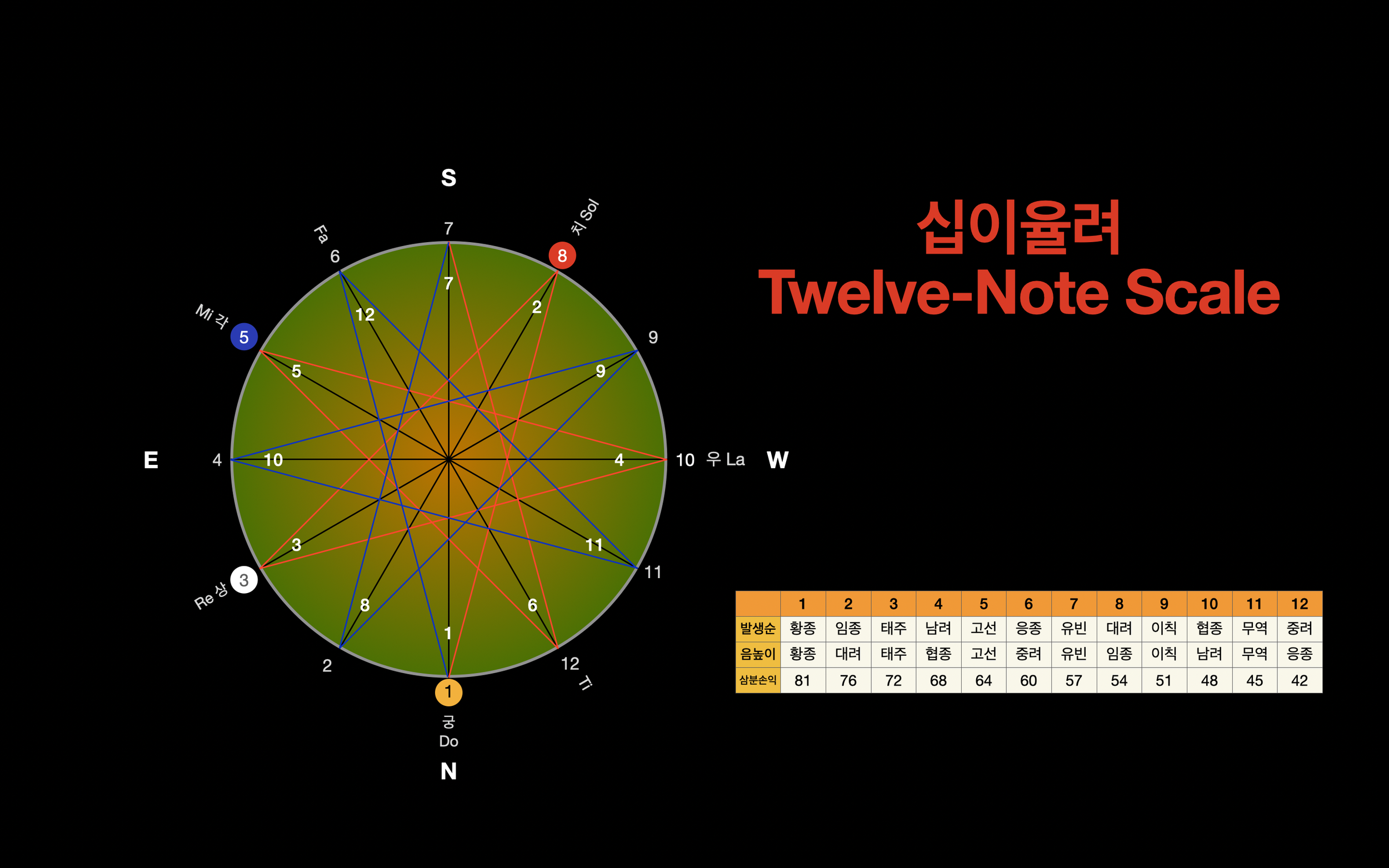

우리가 하나의 악곡을 연주한다고 했을 때에, 각각의 모든 개별 음들은 저마다 자신만의 중심이 있다. 음의 고저라는 측면으로 보았을때에 우리가 일반적으로 기본음fundamental이라고 부르는 것이 그 음의 중심이라면 다양한 배음은 기본음을 중심으로 하는 주변음과 같은 것이다. 오늘날은 한 음의 정체성을 기본음으로만 파악하도록 하는 이론적 시스템을 갖추었고, 이러한 음악 인식은 그 편리함이 있으나 기본음 너머의 자세한 음의 결을 총체적으로 인지하는 것이 창작자와 청자 모두에게 요구되는 점이다. 이해하는 차원이 아니라 음미하는 영역에 이를 때에는 여유와 긴 호흡이 필요하다. 우리가 깊은 맛, 성음, 분위기, 질감 등이라고 표현하는 음의 성질이 이러한 기본음을 중심으로 나오는 다양한 음들 때문이다. 이 다양한 음들은 결국 ‘모든 음’이기도하다. 한 음계는 하나의 중심음의 분화를 통해 만들어진다. 동양에서는 ‘삼분손익’이라는 방법을 써서 궁상각치우 12율려를 만들었다. 삼분손익은 씨앗이 되는 하나의 첫 음, 중심음을 셋으로 나누어 더하고 빼는 방식으로 구한다. 첫음인 궁음의 값은 81이고 그 비율로 값은 작아진다. 일반적으로 더 강한 압력과 힘이 가해질 때에 소리의 배음이 잘 드러난다. 거울에 둘러쌓인 방에 있다고 상상해보자. 둥그스름한 방에 정12각형 모양으로 거울이 배치되어있다. 그리고 그 방 한 면에서 힘이 약한 빛 한 줄기를 한 면의 거울에 쏘았다고 하자. 이 빛줄기는 겨우 반대편의 거울 한 면을 부딪히고 더이상 나아가지 못한다. 그러나 아주 강력한 광선을 쏜다면 가능한 모든 면의 각도에 부딪힐 수 있다. 적절한 각도 조절을 했을 때에 강하게 친 당구공이 당구대의 더 많은 면에 부딪힐 수 있다. 이와 같이 강한 힘을 가해서 낸 소리는 악기의 울림통, 몸 속의 다양한 공명통, 이외의 다양한 각도와 형태의 더 많은 면에 부딪힘으로써 더욱 다양한, 다채로운, 깊은 맛이 있는 소리를 내게 된다. 말 그대로 한 음을 낼 때에도 이미 그 한 음이 품은 다양한 소리를 모두 내는 것이며, 한 소리에서 각을 많이 내는 것은 그만큼 우리가 개별 음으로 인식하는 하나의 음에서도 다양한 ‘형태shape’을 만들어 낼 수 있다는 뜻이다. 피아노와 같은 건반 악기로는 어려운 점이 많다. 애초에 개별 음들을 중첩시킴으로써 그러한 색채감과 형태를 만들어낼 수 있도록 고안된 악기이므로, ‘색채’감은 개별 음들의 합으로 이루어질 뿐, 물리적 압력의 정도 변화를 통하여 내도록 되어 있지 않다. 그래서 이러한 악기의 특성으로 형성된 음악적 인식을 지닌 경우에 오히려 한 음을 통하여 갖출 수 있는 소리의 의미, 즉 중심음과 주변음을 통하여 드러낼 수 있는 다양한 도량형의 형태를 쉽게 고려하지 못하게 된다. ‘Angular’하다는 설명이 많이 따르는 피아니스트로 Thelonious Monk가 있는데, 몽크의 특성중 하나가 음과 음 사이의 호흡이 매우 분명하고 동시대 다른 재즈 피아니스트들보다 길게 드러난다는 점이다. 빼곡하게 음들을 배열함으로써 다양한 색채를 선적으로 드러내기보다는 한 음을 내려치는 타건에서 이미 영글어진 의미를 형성하는데, 한 음에서 이미 단단한 형태가 드러나다보니 개별 건반에 해당하는 음들이 겹치거나 이어져 나올때에 다른 재즈 피아니스트들보다 훨씬 적은 타건이 이뤄짐에도 매우 풍성한 음악적 의미가 형성된다. 흘리듯하는 연주가 아니라 굳건한 타건을 중심으로 강유가 오가는 연주가 진정 조화로운(harmonious) 것으로, 필자는 이를 일반적인 의미의 개별 음들의 조화로운 중첩에 관한 기술에 관한 이론을 뜻하는 ‘화성’과 다른 본질적 의미의 ‘화성’으로 정의하고 싶다.

정12각형으로 거울이 배치된 방으로 돌아가보자. 한 면이 위치한 지점에서 광선을 쏘았을 때에 그 빛줄기는 바로 맞은편으로 도달하지 않는다. 그 이유는 빛의 광선이 이동하는 중에도 우리의 방은 공전하고 이동하고 있기 때문이다. 실재로 태양빛이 지구에 도달하는데는 생각보다도 오랜 시간이 걸린다. 우리가 눈깜짝할새라고 여기는 한 순간보다는 훨씬 길다. 무려 8분이나 걸린다고 한다. 지금 이 순간 내가 받는 태양빛은 8분전에 태양에서 출발한 것이다. 즉, 한 줄기의 태양빛이 태양을 떠나는 순간에 지구의 한 지점과 태양이 이루는 각도와 그 태양빛이 마침내 지구 표면에 도달때 이루는 각도는 공전과 자전의 두 운동에 의해 변한다. 살짝 비껴난 지구의 다른 지점에 그 태양빛이 떨어지는 것이다. 위의 도표에서 그려진 선들이 바로 맞은편이 아니라 살짝 비껴나간 지점에 도달하는 이유다. 이를 ‘격팔상생’이라고 한다.

한가지 주목할만한 점은 음의 발생 순서가 서양음악이론에서 말하는 5도 간격으로 이뤄진다는 점이다. 궁음에서 발생하는 첫 다섯 음을 음높낮이로 배열하여 오음 음계가 나온다. 궁음과 같은 (다른 음역대의) 음이 나올 때까지 계속 삼분손익을 하면 12음이 나오며 이 음들로 음계를 이루는 것이다. 그리고 음의 발생순서는 모두 5도로 간격으로 되어진다. 하나의 음의 기본음에서 두번째의 배음, 기본음과 다른 최초의 음이 5도인 것도 생각해볼 만한 지점이다.

하나의 악곡에서도 소리의 중심은 이렇게 개별 음에 따라 달라진다. 음운에서 ‘음’은 ‘시’에 해당하고 이 음의 중심은 시시각각 변화한다. 시중時中은 곧 ‘음중音中’인 것이다. 동시에 하나의 악곡에서 개별음이 아닌 전체에도 중심이 존재한다. 국악에서 청을 잡는다 할때의 청과 조調, 토리, 또는 키key라던가 조성tonality, 모드mode라고 부르는 것이 등이 그것이다. 음악을 구조화하는 방식과 문화에 따라 용어가 달라지기는 하지만 각각의 용어들은 모두 음의 높낮이라는 면에서 기준이되는 중심을 지칭하는 말이다. 국악에서의 ‘조’는 엄밀히 음의 높낮이라는 측면에서의 중심의 위치 뿐만 아니라 악곡의 전반적인 분위기와 정서적 방향까지도 아우르는 포괄적인 개념으로 볼 수 있다. 반대로 조성음악에서의 장조와 단조, 서양의 중세음악의 선법의 각 모드들도 다른 분위기와 색채감을 드러낸다. 다만, 조성음악에서의 장단조 자체가 수리적인 내용 외의 다른 의미를 지니는 것으로 정의되지는 않을 뿐이다. 주커칸들은 조(key)의 개념을 ‘어떤 한 음이 악곡 전체에 걸쳐 줄곧 1이라는 것을 의미하는 것이 아니다. 그것이 의미하는 바는 중심의 움직임이 임의적인 것이 아니며, 이 움직임의 배후에 힘의 존재, 즉 중심 중의 줌심을 어떤 방식으로든 드러내리라는 것이다. 이 중심 중의 중심이 그 조의 음 1'이다’라고 했다. 주커칸들은 순서 상 첫째 음으로서의 tonic이 아니라 중심(축, 혹은 핵)으로 작용한다는 것을 의미하며 엄밀하게 말하면 고대 그리스의 ‘하나(모나드)’와 한국의 수리개념의 ‘하나’와도 일맥상통하는 개념으로 이해했다고 볼 수 있다. 같은 노래도 부르는 사람과 개별 악기에 따라 그 중심이 달라진다. 이 또한 시중이다.

음은 3차원 곡률로 운동한다. 선線적으로 움직이기보다는 상하 좌우 전후가 있는 부피가 있는 공간이다. 호수 위에 던진 돌이 일으키는 파문과 같은데, 수표면에서 일어나는 동심원 형태 뿐만 아니라 수직적으로 일렁이는 상하의 운동까지 말이다. 음의 고저에 관한 한 음에도 중심이 존재하지만, 음이 운으로 울려퍼지며 파동으로써 퍼져나가는 과정에도 중을 발견할 수 있다. 파문 비유를 그대로 차용하면, 돌맹이가 수표면에 닿고 침수하며 낙하하는 그 축이 박이자 바로 그 음의 운율적 차원의 중심인 것이다. 한 장단에서는 모든 박이 각각 자신만의 중심을 지니고 있는 동시에 하나의 주기로써의 장단에서 그 중심은 무엇일까? 바로 첫 박이라고 할 수 있을 것이다. 서양의 한 음과 한 박은 그 자체로써는 온전한 의미를 갖추지 않는 것으로 인식되어 왔다. 적어도 두 음이 연속으로 일어나야지 음률(melody)로써의 음악적 의미를 얻는 것으로 이해되었으며, 이는 ‘박’과 ‘박자’의 개념에도 마찬가지로 적용된다. 특정한 강세의 배열과 반복되는 박의 특정 수로 구성된 박자 개념은 첫 박 하나로는 박자의 정체를 알 수 없다. 박들이 어떻게 하나의 집단을 이루느냐가 박자의 정체성을 나타내기 때문이다. 그러나 한국의 전통음악에서는 장단의 첫 박이 장단의 한 배(사이클, 주기)의 정체를 모두 품고 있다. 지구의 자전-공전이 지속되는 한, 새해 1월을 맞이한 우리는 앞으로 일어날 일년의 모든 12박의 정체를 안다. 매년 첫 달은 앞으로 펼쳐질 4계절 12달의 모든 생명운동을 품은 시작이다. 1월은 씨앗이 되는 달이며 음양이 완전히 수축하여 부딪힌 지점이다. 이는 장단의 첫 박과도 같다.

요약하자면, 모든 중심은 작은 수축한 점과 같은 핵core이면서 그것이 교차하거나 회전하는 축axis이다. 음악적 소리로써의 음의 중中은 개별 음이 지닌 ‘박’의 시점과 음의 고저에 있어서 그 음을 대표하는 이름으로써의 기본음이다. 이 기본음은 단일한 하나의 음이 아닌 이로부터 파생되어 발생하는 음률을 포함하며 대표하는 씨앗이자 뿌리로써의 소리다. 이러한 음의 중심은 시시각각 변화한다. 한 악곡의 무수히 많은 음들은 그 높낮이와 연주되는 시기가 계속 변화한다. 한편, 한 연주자의 중심에 따라 이러한 음악의 무수히 많은 시중이 생긴다. 나아가 지구 상의 많은 음악가는 저마다의 중심으로 노래하며 연주한다.