14 날씨와 음계 -2

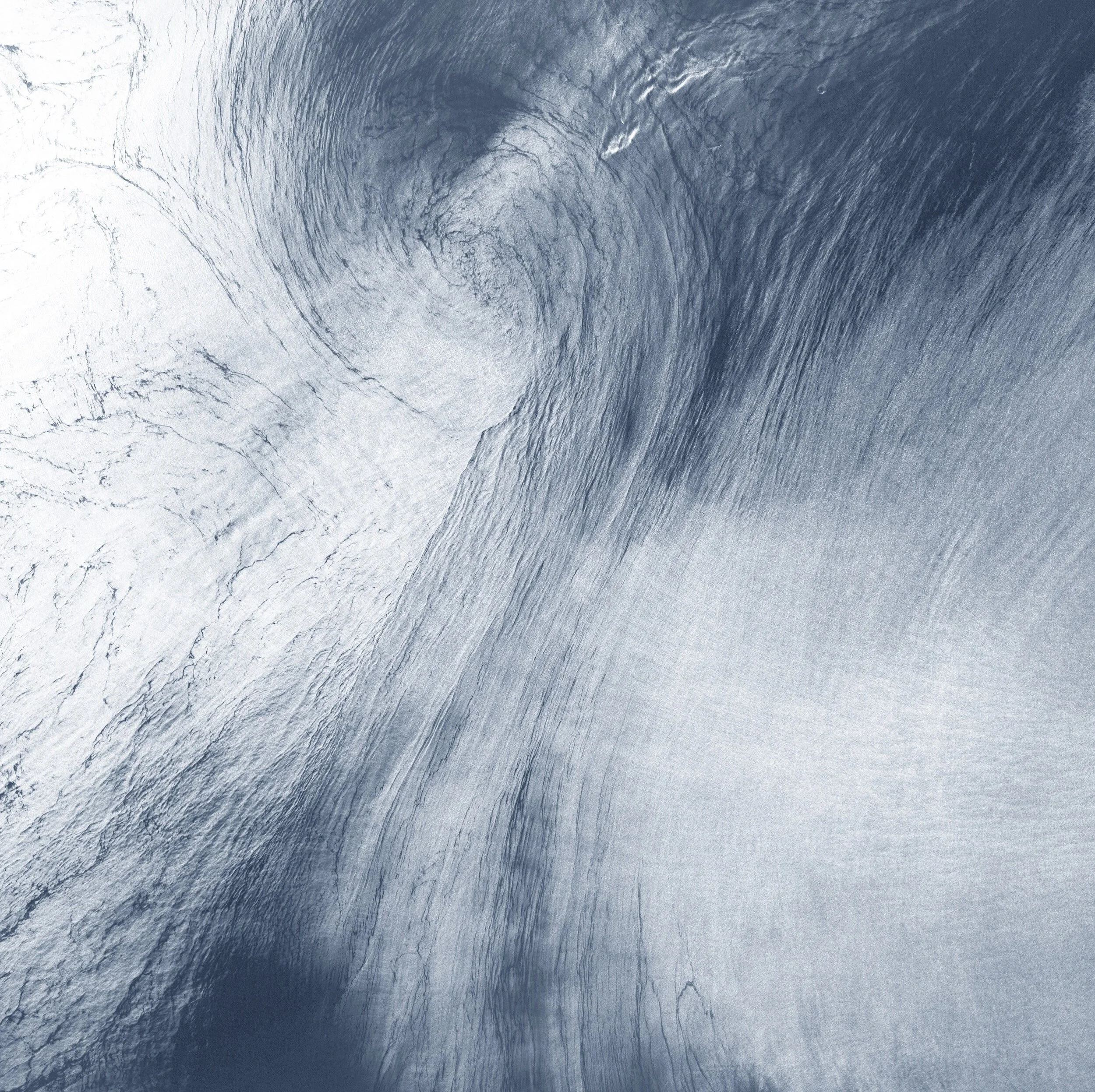

문화예술로써의 음악이 지구라는 특수한 물리적 환경에서 사람에 의해 생성되는 물리적 발현이라는 전제에는 큰 이견이 없을 것이다. 어떤 과학자들의 바람대로 전 우주를 관통하는 하나의 통일된 이론을 찾아낼 수 있겠지만, 실제로 지구에서 맞이하는 또는 경험하고 관찰하는 현실과 목성에서의 물리적 현실은 전혀 다를 것이다. 목성의 대기의 질과 압력은 물론, 중력과 자전의 속도도 다르고, 사실상 목성에 사는 존재라면 전혀 생물학적으로 전혀 다른 구조와 에너지 흐름을 지닌 몸이어야만이 온전하게 살 수 있을 것이다. 이러한 조건이 다르기 때문에 이곳에서 음악이 있다면 목성의 현실에 맞는 원리에 따를 것이다.

한편 음악을 만들어내는, 쉽게 말해 사람이 노래를 하는 이유와 동기는 조금 더 본질적이며 사람의 감관과 과학적 도구로 관찰이 어려운 작용에 의한 것이며, 이러한 동기에 해당하는 영역이 물리적인가 비물리적인가에 대해서는 물리의 범위라던가 ‘물物’이라는 용用이 체體와의 관계를 어떻게 이해하는가에 따라 관점이 달라질 것이다.

악기는 음악 연주를 위해 특별히 마련한 장치다. 사람의 발성기관과 성대는 음악 뿐만 아니라 말을 포함한 모든 음성적 표현을 자유자재로 할 수 있다. 모든 악기는 물리적인 기관이 진동하고 그 진동이 공기에 진동을 일으킴으로써 소리를 만든다. 사람은 부비동, 전두동, 사골동, 접형동 등 얼굴-머리에 있는 빈 공간 뿐만 아니라 온 몸을 공명체 삼아 소리를 “울리고”, 모든 악기는 기본적으로 그 몸체의 안쪽 공간이 비어 그 자체가 공명통인 경우가 대다수다. 중요한 것은 직접적인 진동을 일으키는 기관이다. 사람의 경우는 성대, 현악기의 경우는 줄, 관악기는 길게 뻗은 (율)관, 타악기는 가죽 등으로 만든 막이 그것이다.

‘울다’라는 말도 참 재미있다. 사람이나 짐승이 울때에는 음악적으로 표현하자면 강하게 굴곡진 비브라토가 일어난다. 음성적으로 매우 출렁인다. 한국 전통음악 현악기들의 농현은 그 폭이 넓어서 오장육부를 파고드는 깊은 맛과 감정이 느껴진다. 한국어에서 모음을 길게 넓게 늘리고 확장하여 같은 뜻의 같은 단어일지라도 전혀 다른 정경을 그려내는 것과도 같다. ‘울다’는 천과 같은 표면이 우굴쭈굴해졌다는 것을 뜻하기도 한다. 한국어에서는 성대聲帶를 목청이라고도 하고 울대라고도 말한다. 대금에는 취구를 비롯한 여러 구멍들이 있는데, 그 중 한 곳인 청공에 갈대청을 붙인다. 이 청은 얇은 막이다. 청공을 막거나 열어두고 불때와는 달리 소리에 질감이 더해 ‘성음’ 또는 다양한 배음들을 더하여 고유의 소리가 울리도록 하는 장치다. 목에 있는 청이 울면 그것이 목청인 것이고, 이를 ‘우는’ 띠인 울대(-帶)라고도 표현한 것이다.

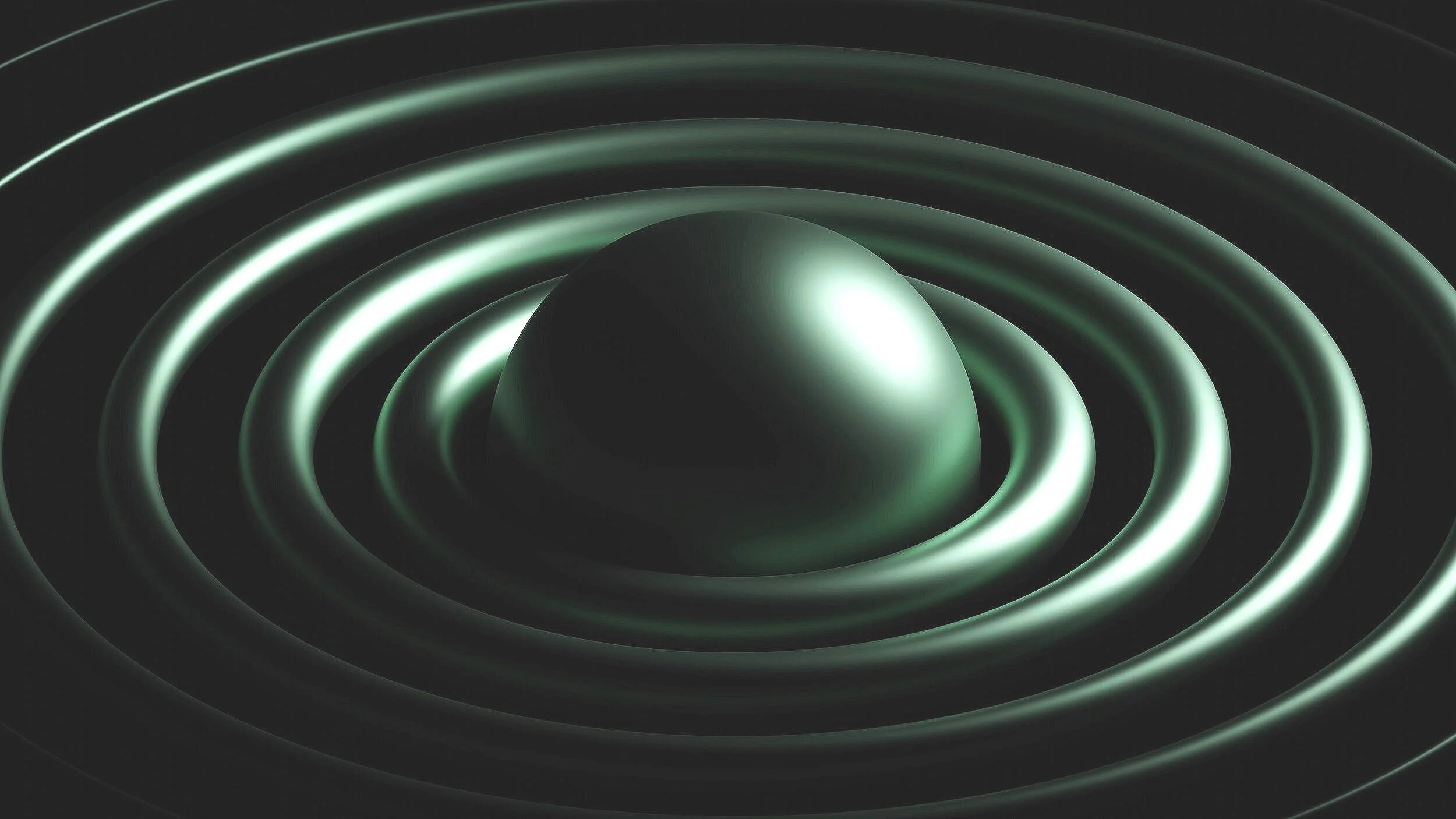

표준국어사전에는 엉엉 운다는 소리와 관련한 의미와 우굴쭈굴한 표면의 의미가 다른 항목으로 나뉘어져 있으나, 발음도 같을 뿐만 아니라 완벽히 같은 물리적 표현을 핵심 이미지로 삼아 이 모든 의미를 나타내게 되었다고 생각한다. 실재로 사람이 흐느껴 울때, 악기가 울때, 종이 울때, 이 모든 소리는 편편했던 표면에 힘이 가해져서 깊이 출렁거리며 진동하여 나온다. 중력파(gravitational waves)는 거대 중력체가 시공간에 일으키는 파동(ripples)이다. 큰 중력은 시공간 직조물(time-space fabric)을 울린다. 표준국어사전에는 울어 소리가 나는 것과 관련된 항목과 직물이 우굴쭈굴 운다라는 의미가 따로 기제되어 있다. 그러나 다른 항목으로 정의된 이 두 개의 ‘울다’는 음성적 표현과 발음 또한 완벽히 같은 뿐만 아니라, 하나의 물리적 현상을 핵심 이미지로 하여 변주된 말로 보는 것이 옳다. ‘울다’와 같이 오랜 고유 한국어를 자세히 살펴보면 우리 조상들이 얼마나 현실적이며 경제적으로 언어활동을 했는지 느낄 수 있다. 우주적인 큰 범주에서부터 일상 속에서 바느질을 잘못하여 운 헝겁까지 하나의 말로 표현할 수 있으니 말이다. 한편 진동이라는 하나의 물리적인 현상과 원리가 어떻게 다양한 차원에서 두루 통하여 적용되는지 직관적으로 이해했다는 점도 가히 놀랍다.

모든 악기에는 그 표면이 울어 진동하는 부분이 반드시 존재한다. 이 진동체는 적절한 장력을 지니지만 힘이 가해졌을때 충분히 진동할 만큼 유연하다. 현악기의 경우는 악기의 줄이고 타악기의 경우는 가죽과 같은 막이다. 중요한 것은 바로 이 유연한 부분의 끝 즉, 막의 가장자리 또는 줄의 양 극점에 반드시 단단하게 고정되어 있어야 한다는 점이다. 스네어 드럼을 예로 들자면, 쇠로되어 단단한 림rim에 쇠보다는 훨씬 유연한 물질로 만들어진 드럼스킨drum skin이 고정된 형태로 구성되어 있다. 만약 드럼스킨이 고정되어 있지 않고 펄럭인다면 아무리 그 막을 세게 친다 하더라도 소리는 울리지 않는다. 단단히 고정하여 지탱할 장치가 없다는 것은 그 표면에 가하는 어떠한 충격, 즉 작용을 맞받아 저항하는 반작용할 힘이 없다는 것이고, 이로 인하여 성공적으로 진동하여 소리를 낼 수가 없는 것이다. 현악기의 경우, 줄들은 적절한 장력을 유지하도록 악기의 양 끝에 단단히 고정되어 매달려 있다. 어느 한쪽이 풀어지면 줄은 제 기능을 할 수 없고, 타악기와 마찬가지로 그 어떠한 마찰과 충돌을 일으키는 힘이 가해진다고 하더라도 제대로된 소리는 나지 않는다. 현악기와 타악기에서 줄과 막은 유의 성질을 이를 고정한 그 끝은 강의 성질을 띈다. 이 강유라는 두 요소의 조화 없이는 소리를 내는 진동체인 이 구조물 자체를 구현해 낼 수가 없다.

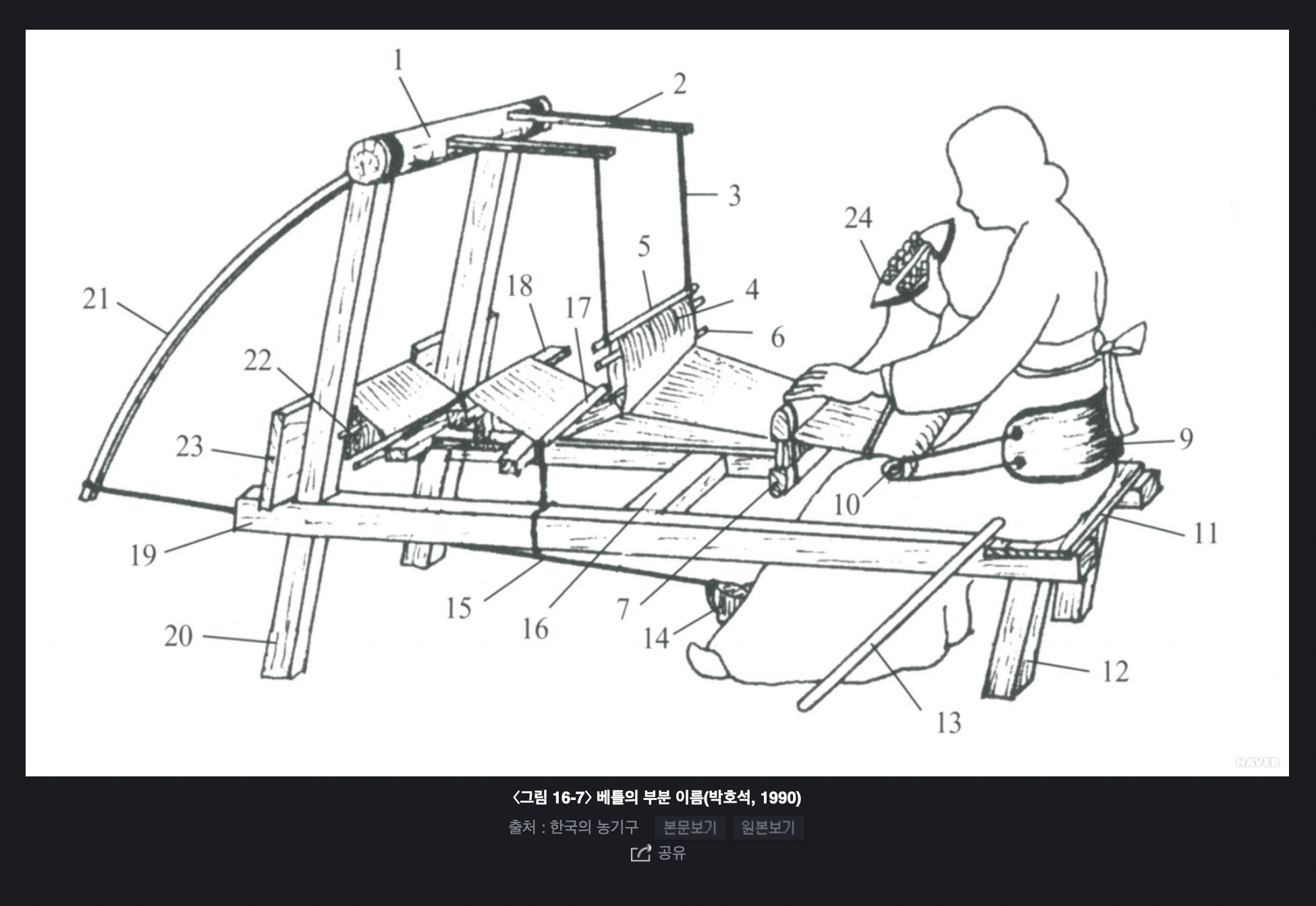

강유는 언제나 상대적이다. 따라서 위의 도식에서는 ‘강’에 해당한 양극에도 강유가 존재한다. 모든 현악기는 거의 예외 없이 이러한 양 극의 강유가 명확하게 드러난다. 줄의 양 끝이 모두 고정되어 있으나, 한쪽은 여지 없이 확실히 붙박이로 고정(강)되어있는 반면 다른 한쪽은 조율못(tuning pegs, tuning pins)등의 장치에 매어져서 줄의 장력을 조절(유)할 수 있도록 되어있다. 이는 날과 씨로 직물을 만드는 베틀도 마찬가지다. 베틀짜기에서 날줄은 베틀을 짜는 사람을 기준으로 저 멀리 베틀 끝에 단단히 고정하고, 사람 가까이에서는 씨줄이 왔다 갔다 얽혀가며 직물을 만들 수 있도록 비교적 헐겁게 고정되어 있다. 전통베틀을 보면 사람이 허리에 ‘부티 (그림의 9번)’라는 띠를 매어 고정한다. 이는 베틀짜는 사람이 날줄의 긴장도를 조정할 수 있도록 유연함을 갖춘 고정점인 것이다.

현악기에서 평행하게 가지런히 걸린 줄들은 마치 베틀의 날줄과 같다. 베를 짤때에 먼저 정경, 즉 날줄을 고르게 하여 잘 세우듯, 또는 칼을 쓰기전 칼날을 잘 갈아 날을 세우듯, 악기의 줄도 반듯하게 잘 걸고 세심하고 적절하게 조율하여 준비한다. 날줄을 잘 세운 후에는 짧은 씨줄이 횡으로 왔다 갔다 하며 날씨의 얽힘을 만들어 낸다. 지난 글에서 다룬바와 같이 씨줄은 씨앗과 같다. 씨앗은 그 자체로 음극과 양극 그리고 이의 바탕이 되는 중성이라는 세 요소가 함께 뭉쳐 존재하는 하나다. 사람이 씨앗을 땅에 뿌리면 씨앗이 본래 품은 두 극과 중中이 상하로 뻗고 이를 잇는 중간적 몸체로 생장하는 식물로 그 모습을 바뀌어 나타난다. 악기에 마련된 날줄에 뿌려지는 씨앗은, 기타 연주를 예로 들자면, 오른손잡이인 기타리스트가 왼손으로는 다양한 운지로 다양한 높낮이의 음을 조정하고 설정하며 오른손으로는 수도없이 줄을 튕긴다. 줄을 튕기거나 뜯는 등 짧으면서 반복적인 행위 일체가 바로 날줄에 짧게 오가는 씨줄을 엮는 것과 같다. 피아노로 말하자면 88개의 그룹으로 마련된 줄(하나의 굵은 현들로 구성된 낮은 음의 영역도 있지만, 가는 세개의 줄로 하나의 음을 표현하는 영역도 존재한다. 일부 뵈젠도르퍼의 피아노를 제외하면 대개 88개의 건반을 두드리면 각각의 해머가 88음을 낼 수 있도록 피아노 현이 구성되었다.)을 때리는 각각의 타점들의 집합이 씨줄과도 같은 것이다.

이렇게 음악에서도 씨는 잘 세워진 고정된 날 위에 다양한 모양과 변화무쌍함으로 나름의 조화를 이뤄간다. 이렇게 날과 씨가 얽힘으로 나오는 음악 그 자체가 날씨인 것이다. 연주자가 하나의 씨를 날이라는 자신의 악기에 뿌릴 때에, 그 하나의 씨는 악기 입장에서는 작용을 일으켜서 창조하도록 하는 존재이지만, 그 자체로 온전함을 이룬 하나의 결과, 또 다른 음양의 합이다. 이는 씨앗이 두 극과 중中이라는 셋을 품었다는 말과 같다. 즉, 연주자가 뿌리는 씨는 연주자 의식의 차원에서 일어나는 어떠한 상(+, 두뇌, 추상적 정보, 강, )과 연주자의 감정(-, 오장, 호르몬, 실질적 내용, 유)이 몸(中)에서 만나 행위로 영글어 나타난 것이다. 이 씨앗에도 강유가 있음을 발견할 수 있다.

악기 자체가 ‘날’이며 연주자의 ‘씨’가 변화무쌍하게 이 날에 뿌려져 현현하는 것, 이것이 바로 음악의 날씨다.

그렇다면 기후로써의 날씨와 음악은 구체적으로 어떤 관계가 있는가?

지구의 날씨는 경위에 따라 다르게 나타난다. 일차적으로는 태양의 복사에너지의 양이 위도에 따라 달라진다. 이는 지표면 공기의 온도에 직접적인 영향을 미친다. 지구의 날줄을 층층이 나누는, 마치 사다리의 디딤대와 같은 위선은 적도를 0도로 하고 극지방을 90도로 하여 각각 북위와 남위로 나누어 설정한다. 극으로 갈수록 기온이 낮아 춥고, 적도에 가까울수록 기온이 높고 덥다. 이는 태양의 복사에너지가 지표면 단위면적에 쏟아지는 양이 위도에 따라 다르기 때문이다. 더우면 느슨해지고, 추우면 긴장한다. 날씨가 추우면 물질은 수축하여 장력이 세지고, 날씨가 더우면 원자의 운동이 활발해지고 팽창하며 장력은 약해진다. 더운나라의 사람들은 대개 느긋하고 낙천적이며 추운나라의 사람들은 대개 덜 여유롭고 비판적인 편이다. 악기가 수축하면 음은 더 높아지고, 팽창하면 음은 더 낮아진다.

한편 적도대의 면적은 극지방보다 훨씬 넓기도 하다. 북반구의 위도 대를 잘라 평면으로 펼쳐서 보면 피라미드 처럼 보일 것이다. 관악기의 관이나 북의 막이 넓고 두꺼울 수록 낮은 소리를 내고 짧고 좁을 수록 가늘고 높은 소리를 내는 것과 닮았다. 지구 구체의 중심축에 직각인 가로선들로 둘러친 위도선의 길이는, 적도가 가장 길고 극으로 갈수록 짧아진다. 이 선이 악기의 줄이라고 한다면, 같은 조건의 줄(같은 물질, 같은 길이, 같은 장력)이라면 하프처럼 반드시 짧은 현은 높은 소리를, 긴 현은 낮은 소리를 낼 것이다. 이를 단순하게 요약하면 위도가 낮을 수록 음이 낮고 위도가 높을 수록 음이 높다고 말할 수 있다. 적도를 기점으로 남극이나 북극으로 뻗은 날줄, 경도 또는 날도는 현악기의 줄과 일맥상통한다고 볼 수 있는 것이다. 다만, 세계의 다양한 악기들은 저마다 다른 방식으로 음의 고저를 조절하고 악기 자체의 음역대를 더 넓게 설정할 수 있도록 만드는데, 첼로를 예로 들자면, 첼로의 네 현은 개방현일때에 완전5도 간격으로 서로 다른 높이의 음을 내도록 조율한다. 각각의 줄을 다르게 조율하는 것은 마치 다른 ‘날’을 세운것과 같다. 이를 조금 다른 각도로 해석하면 가장 낮게 조율된 현(C2)과, 그 다음 현인 G현, D현 그리고 A현은 각각 다른 위도대를 나타내는 것으로도 볼 수 있다. 물론 첼로의 경우 네개의 현 모두 똑같은 길이로 걸려있지만, 줄들의 긴장도(장력, tension)을 조절함으로써 다른 높이의 음 혹은 다른 “기온”을 설정하는 것이다.

그러나 지구의 날씨는 태양에너지가 위도상의 차이에 따라 다른 영향을 미치는 점 이외에도 다양한 요인들이 함께 작용하여 형성된다. 때문에 단편적으로 위상에 따른 온도의 차이만으로는 기후 뿐만 아니라 음악의 날씨의 다면적 표현을 구체적으로 알아내기 어려울 것이다.

"적도의 공기는 극지방의 공기보다 훨씬 따뜻하다. 적도의 공기는 위로 올라간 다음, 높은 곳에서 차가운 극지방으로 흘러간다(저기압 형성). 그 대신 극지방의 차가운 공기는 적도 방향으로 흘러가 위로 올라간 따뜻한 공기의 빈자리를 차지한다. 그리고 극지방에 도착한 따뜻한 공기는 아래로 내려가서 적도 지방을 향해 흘러간 차가운 공기를 대체한다(고기압 형성). ••• 따뜻하게 데워진 적도의 공기는 위로 올라가기만 할 뿐이라서 적도 부근에는 바람이 불지 않기 때문이다. 바람이 불지 않는 적도 부근을 '적도 무풍대'라고 부른다. ••• 지구는 하루에 한바퀴씩 지축을 중심으로 서쪽에서 동쪽으로 돈다. 무역풍은 극지방에서 적도 방향으로 직선이 아니라 서쪽으로 비스듬하게 분다. 이렇게 쏠리는 힘을 발견자의 이름을 따서 '코리올리 힘(Coriolis force)' 혹은 전향력(轉向力) 이라고 한다. ••• 적도에서 상승한 따뜻한 공기는 북위 혹은 남위 20도를 지나면서 부터 전향력 때문에 운동 방향이 바뀌어 남풍이 아니라 남서풍이 된다. 높은 하늘에서 원래는 남풍이었던 것이 지구의 자전 때문에 남서풍이 되는 것이다. 북반구에서는 북풍이 북서풍이 된다. 이러한 현상은 위도 25도에서 35도 사이에서 일어난다. 순수한 서풍은 북극이나 남극에 도달할 수 없다. 서풍은 그저 위도 35도에 머무르게 된다. 그러나 적도로 부터 계속 유입되기 때문에 북위 35도와 남위 35도 부근에는 일종의 공기 적체 현상이 발생하여 특별히 기압이 높은 지역대를 형성한다. 이것을 '중위도 고압대'라 부른다. 위도 25도에서 35도 사이에서 아래쪽에 적체된 공기가 적도 방향으로 되돌아 가는 것이다. 이때 극지방의 찬 공기는 무겁기 때문에 북반구에서는 남쪽으로 서서히 움직이고 남반구에서는 서서히 북쪽으로 움직인다. 그리고 이 흐름도 자전에 영향을 받아 서쪽으로 휘어지며 극지방에서는 매우 일정한 동풍이 불게 된다. 이 차가운 공기는 지구의 자전 때문에 적도 부근으로 흘러가지 못하고 위도 60도 부근에 쌓인다. 그리고 그곳에서 차가운 극지방 공기가 따뜻해지면서 좁은띠 모양의 저기압대를 형성한다. 위도 60도 주위에서 만들어지는 이 띠를 '아한대 저압대' 라고 부른다. 위도 35도에서 60도 사이, 그러니까 중위도 고압대와 아한대 저압대 사이에서 발생한 온도 차이 때문에 중위도 고압대에 인접한 따뜻한 공기가 아한대 저압대 쪽으로 흐른다. 그리고 이 흐름은 동쪽으로 치우쳐 해당 지역에서는 대부분 서풍을 경험한다. 거기에다 이 지역은 따뜻한 공기와 차가운 공기가 계속 부딪치기 때문에 불안정한 기류와 날씨가 발생하며 열대 지역이나 극지방과 달리 날씨 변화가 매우 심하다.

— “날씨과학”, 게르하르트 슈타군 지음, 안성철 옮김, 유희동 해설 감수, p68

지구의 대기 순환은 열대 세포 (또는 해들리 세포), 중위도 세포 (또는 페렐 세포), 극 세포 등 이 세 개의 순환 세포로 나뉘어 일어난다고 알려져 있는데, 이렇게 무조건 적도의 가장 더운 기류가 상승하고 극지방의 차가운 기류가 하강하지 않고 어떤 한계선에서 운동방향이 바뀌어 되돌아가 순환하는 이유는 바로 지구의 자전으로 인한 코리올리 힘 또는 전향력, 즉 쏠리는 힘이라고 한다. 만약에 지구가 자전을 하지 않는다면 위도대에 따른 공기의 온도차에 따라서 단순하게 바람은 북에서 남으로 또는 남에서 북으로 불겠지만, 지구는 시계반대방향, 서에서 동으로 좌선하며 자전함으로 인하여 바람의 방향과 각도에 변화가 생기는 것이다. 북반구를 중심으로 살펴보면, 적도(0도)에서 북극(90도) 사이는 세 개의 순환 세포, 즉 삼단으로 된 대기 흐름의 층들로 구분된다. 적도의 뜨거운 공기는 빠르게 상승하며 저기압대를 형성하고, 지표면에서 멀어지면서 다소 식은 공기가 높은 위도대로 흘러 올라간다. 반대로 북극의 차가운 공기는 적도 방향으로 흐르다가 북위 60도 즈음에서 되돌아간다. 해들리 셀(Hadley cell)과 극 세포(Polar cell)는 뚜렷한 온도차가 나는 뜨거운 공기가 상승하고 형성된 저기압과 이 자리를 채우려 이동하는 차가운 공기의 이동이 직접적으로 작용하여 닫힌 순환 고리가 형성되었다. 반면 가운데에 위치한 페렐 셀(Ferrel cell)은 “혼합의 지대zone of mixing”이라고 불리며, 극세포의 극동풍과 열대세포의 무역풍(동풍)에 비하여 약하고 다른 기상현상에 쉽게 영향을 받는 편서풍이 분다. 위 인용문에서 슈타군은 중위도 고압대를 설명할때에 ‘따뜻한 공기와 차가운 공기가 계속 부딪히기 때문에 불안정한 기류와 날씨가 발생하며 열대 지역이나 극지방과 달리 날씨 변화가 매우 심하다’라고 했으며 이 점은 음역대와 관련하여 주목할만한 특이점이다.

왼쪽은 대기 순환의 방향과 적도 무풍대, 무역풍대, 아열대 고기압대(중위도고압대), 편서풍대, 극동풍대를 단순화하여 표현한 도표이고, 오른쪽은 과학자들이 실측을 통해 현실에 가깝게 표현한 도표다. 오른쪽 그림은 순환 세포도 나타냈다. 이론과 원리에 입각한 대기 순환 모델이 실제로는 조금 다르게 나타나는 이유는 땅과 바다 분포의 차이, 해류의 변화 때문이라고 한다. 나아가 이 대기 순환 패턴 안에서도 국지적인 다양한 기상 현상등이 훨씬 더 복잡한 기후와 기상 패턴을 만들어낸다.

이 대기의 순환 고리들이 세 개의 세포로 나눠져서 작용하듯 많은 경우 음악의 음역대도 이렇게 상-중-하로 나누어 이해한다. 음향을 다룰 때에 트레블(high,상), 중역대(mid-range 중), 베이스(bass, 하)로 나누어 소리의 주파수를 조정하고, 악기의 음역대를 이야기 할때에도 낮은 음역, 중간 음역, 높은 음역대 등 상중하로 구분하여 인지하고 소통한다. 무엇보다 한국의 전통음악에서는 상청, 중청, 하청이라고 한다. 음악가들 사이에서는 청은 ‘내가 오늘은 청을 높게 잡아서 노래를 했다.’와 같이 가락이나 악곡 연주 시 그 기준음의 높고 낮음을 이야기할 때 주로 쓴다. 음역대로써의 상중하청 개념을 서양음악 시각으로 풀이한다면, 소리꾼이나 악기의 음역대를 세 옥타브로 잡고 각 옥타브 음정이 다루는 음역대를 높낮이 대로 상청, 중청, 하청이라 부르는 것이라고 볼 수 있다. 물론 하나의 음도 상-중-하로 이뤄져 있다. 한 음은 작은 점이 아니라 수축된 점이 팽창하여 3차원의 공간성을 지닌 형상을 만들고 다시 수축하는 운동과정의 일체이므로, 시간의 축에서도 시작-과정-결과가 있고, 소리가 갖춘 형상과 형상이 지닌 공간에도 당연히 상중하가 있다. 날씨와 관련하여 무엇보다 중요한것은 상청, 중청, 하청의 물리적 실상이다. 대기의 순환 세포에서 상청에 해당하는 극세포, 중청과 같은 중위도 세포, 하청이라 할 수 있는 열대 세포는 기이하게도 각 음역대에서 일어나는 물리적 현상과 아주 닮아있다.

상청-중청-하청의 개념이 있는 판소리 발성법 뿐만 아니라, 성악이나 현대의 다양한 장르의 음악을 아우르는 발성법을 다룰때에도 두성과 흉성, 상-하로만 나누지 않고 이 둘이 혼합된 영역인 믹스드 보이스mixed voice, 중간 음역대도 중요하게 다룬다. 서양의 클래식음악과 같이 균일하게 아름다운 울림을 추구하는 발성에서는 특히 중성(middle voice)에서 두성이나 흉성으로 옮겨갈때에 전환을 부드럽게 이뤄내며 각각의 음역대에서 고른 소리를 내도록 훈련한다. 두성도 윤기가 나며 꽉찬 울림과 명료하게 집중된 소리를 추구한다. 팝 가수들도 두성과 흉성을 자유자재로 쓰고 자연스러운 전환을 이루도록 훈련한다. 혼합음mixed voice, 즉 흉성과 두성을 조화롭게 섞는 발성 테크닉으로 가수들이 목소리의 소리나 톤의 변화 없이 전체 음역을 부드럽게 이동하게끔 한다. 두성과 흉성은 각각 극 세포와 열대 세포처럼 각 음역대에서 일어나는 소리의 흐름과 그 특성이 명확하다. 사람의 목소리는 성대를 조절하여 호흡한 공기가 어떤 파동으로 이동하여 몸 속 공명통 어디를 울리느냐가 바로 어떤 음역대에서 소리를 내는가와 관련되어 있다. 높은 음은 머리쪽 공명통을 울려서 두성/상청이며, 낮은 음은 아래의 가슴 및 그 이하를 울려서 흉성/하청이라고 한다. 북극의 찬공기가 적도방향으로 흐르지만 코리올리 효과로 인하여 적도 끝까지 내려가지 못하고 다시 북극쪽으로 순환하는 닫힌 고리를 만들어 내듯, 상청/두성의 경우 아주 높은 음을 낼때에 공기는 머리 끝에서 진동을 일으키며 거의 가슴 공명통까지 내려오지 못한다. 반대로 아주 낮은 음을 낼 때에는 공기가 큰 힘, 압력을 쓰더라도 머리뼈 공명통까지 닿을 확률을 매우 희박하다. 그러나 중위도 세포에서 대기 순환 패턴이 비교적 약하고 “불안정한 기류”가 발생하듯이 사람의 발성에서도 두성과 흉성을 잇는 중간 지점은 아주 불안정하다. 흔히 말하는 ‘삑사리’가 잘 일어나서 장르를 막론하고 이 전환이 일어나는 중청을 잘 다루는 것이 관건이다.

사람의 몸이 자연의 일부 또는 그 자체이기 때문일지는 몰라도 목소리가 지구의 물리적 현실과 가장 비슷하게 모든 요소들이 종합적으로 작용하고 악기가 아닐까 생각한다. 성대는 근육과 같이 수축하고 팽창하면서 탄력과 길이를 자유자재로 조절함으로써 다양한 높낮이의 소리를 진동하여 낼 수 있도록 되어있다. 성대의 컨디션은 창자의 체온, 감정 상태 등에 따라 미세하게 끝없이 변화한다. 또한 어떤 강도의 공기압이 폐에서 어떤 속도로, 또 어떤 가속도로 운동을 함으로써 성대를 진동시키느냐가 바깥으로 표출되는 소리의 다양한 차원의 질적 내용을 결정하는 또 다른 다양한 요소들이다. 공기압과 속도 또한 성대의 길이, 두께, 장력에 더해 음의 높낮이를 결정한다. 그리고 성대를 지나 어떤 공명통을 얼마만큼의 호흡의 힘으로 울리느냐에 따라 공명통을 쳐서 반사하고 다시 부딪히는 횟수가 달라지며 이로 인해 더 많거나 적은 배음이 나온다. 무수히 많은 물리적 작용이 복잡하게 연결되어 무수히 많은 변수 또는 가능성을 만들어낸다. 사람 몸의 작용이 궤종시계의 작동원리보다 훨씬 더 복잡성을 띈 구조인 것 처럼, 악기로써의 사람의 목청은 여러 차원과 영역의 요소들이 복합적으로 작동하여 어쩌면 더 지구의 날씨처럼 더 많은 변화무쌍함을 지닌 음악을 안겨줄 수 있을 지도 모른다. 물론 관점에 따라 그 변화무쌍함은 어제보다 조금 더 습도가 높고 온도가 미세하게 더 낮을 뿐, 무디게 경험한다면 다른 날의 날씨와 크게 다르지 않고 변화가 미미한 정도일 수 있겠다.

대기 순환 패턴(위도상에 따른 대기의 흐름), 지구의 공전주기에 맞게 각도를 변화시키는 자전축으로 인한 계절 등의 변화, 해류 등 지구의 전반적인 패턴 안에서 지역마다 아주 다양한 날씨가 시시각각 펼쳐지듯이, 음악도 기본적으로 주어진 물리적 바탕과 틀 안에서 소리를 발생시키는 주체인 사람이 일으키는 다양한 물리적 작용으로 미묘하게 끝없이 변하는 날씨처럼 운동하는 것이다. 또한 지구의 자전축/자기장 등의 수직선 날줄 위에 태양과 달 에너지의 씨 흩뿌려지고 씨줄을 엮어 지구의 날들을 수 놓는 것 같이, 베틀의 날줄과 씨줄이 얽혀 삶을 이롭게하는 직물이 되듯, 악기의 날 위에 다양한 위상(음계)을 지닌 씨(음)를 뿌려서 그 음률로 아름다운 노래를 짓는 일 — 이 모두가 날씨다.